完美无缺用具体的情景表现出来

工艺品制作、演讲比赛等。1、工艺品制作:工匠们精心制作一件工艺品时,精选最优质的材料,精心切割、雕刻、抛光,每一个细节都经过精心处理,最终呈现出完美无瑕的作品。

2、演讲比赛:参赛者在演讲比赛中进行全面准备。

他们会反复修改演讲稿,提高演讲表达和口才技巧,确保每一个字每句得体、每一个动作流畅自然,使演讲呈现得天衣无缝。

垂老别原文_翻译及赏析

郊区不平安,老人也不会平安。他的子孙都战死了,他又如何能够独善其身? 如果你扔掉魔杖就出去,你的同事们可就惨了。

幸运的是,牙齿还在,但骨髓已经没有了。

当该男子向官员介绍自己时,他向上司鞠躬告别。

老妇人躺在大街上哭泣,年底只剩下一套衣服了。

谁知告别了死亡,寒冷又造成了伤害。

如果你去这里,你将永远不会回来,并被建议多吃点。

土墙非常坚固,连杏田都难以翻越。

叶城的情况有所不同,但就算死了,也依然宽敞。

人生有别离,何必选择衰老? 晚归时我深深地叹了口气,回忆起自己年轻力壮的日子。

所有国家都投入了战争,信标遍布丘陵和山脉。

堆积起来的尸体散发着青草和树木的气味,河原团正在流血。

哪里是我敢停留的乐园? 如果你抛弃了破旧的房子,你的肺和肝就会受到损害。

——唐代杜甫《辞旧人》 辞旧人 周围郊区不平安,老人也不能平安。

他的子孙都战死了,他又如何能够独善其身? 如果你扔掉魔杖就出去,你的同事们可就惨了。

幸运的是,牙齿还在,但骨髓已经没有了。

当该男子向官员介绍自己时,他向上司鞠躬告别。

老妇人躺在大街上哭泣,年底只剩下一套衣服了。

谁知告别了死亡,寒冷又造成了伤害。

如果你去这里,你将永远不会回来,并被建议多吃点。

土墙非常坚固,连杏田都难以翻越。

叶城的情况有所不同,但就算死了,也依然宽敞。

人生有别离,何必选择衰老? 晚归时我深深地叹了口气,回忆起自己年轻力壮的日子。

所有国家都投入了战争,信标遍布丘陵和山脉。

堆积起来的尸体散发着青草和树木的气味,河原团正在流血。

哪里是我敢停留的乐园? 如果你抛弃了破旧的房子,你的肺和肝就会受到损害。

叙述、战争告别翻译及笔记

翻译 四野战事尚未平息,我虽已老,却不得安宁。

既然他们的子孙都战死沙场,就没有必要在战乱中生存了。

我扔掉拐杖出去奋战,和我同行的人也为我流泪。

幸好我的牙齿还好,还有胃口,可惜身体干枯如柴。

那人穿上铠甲,加入军队去战斗,但他却只能低下头,而不是向上级低头。

睡觉的路上,我听到妻子在哭,即使在最冷的冬天,我也穿着单薄的裤子和单薄的衣服。

为什么这对贫穷卑微的夫妇明知这是他们最后一次见面,却不怜悯饥寒交迫的人呢? 现在我走了,再也回不了家了,我还听见妈妈一再叮嘱我要多努力,多吃点。

图们关防御森严,沟渠深,堡高。

而星源镇地势险要,想要潜行很难。

情况和礼城之战没什么两样,还有死的时间。

即使饥寒交迫,老病残残,人生也有悲欢离合! 年轻人在期盼百姓安宁、繁荣的同时,回想起往事,不禁彷徨、感叹。

世界各地的人们都处于戒备状态,战争的灯火布满了丘陵和山脉。

山上尸体堆积如山,草木皆有腥味,河流田野都被血染红。

当到处都是战争的时候,我们如何才能找到天堂呢? 晋王怎么会犹豫要杀掉他的敌人呢? 我大胆地放弃小屋,跑到前线,却看到天塌地陷,真是心痛不已!

镇压安西之乱,唐军在邺城大败后,朝廷征召洛阳百姓,阻止叛军再次西进。

女性也不能幸免。

《老人的告别》是一首抒发老人入伍、晚年与妻子分离的悲伤的歌曲。

诗人首先将老人置于“郊外不宁”的动荡氛围中,让他说出“年老而焦虑”的经历和感受。

他的声音低沉,让人感觉阴森森的。

他叹了口气说道。

“我的子孙都战死了,我一个老人又何必活下去!” 他的话语中充满了老人深深的悲伤。

战争一触即发,政府命令他上前线,老人扔掉拐杖,颤抖着走出家门。

《扔下拐杖出去吧》中尖锐的笔触表明主人公是一位在这个混乱的时代里懂得正义、知道该怎么做的老人。

但最终他年老体弱,与他同行的士兵看到这一幕,不禁心酸。

局势崩溃了,一句“我的同事们很恼火”,凸显了这位已是暮年老人的悲惨命运。

“幸运的是,牙齿还在,骨髓已经干涸。

” 被挤压让他感到悲伤和愤怒。

这里语气忽高忽低,蜿蜒着老人内心复杂的矛盾和变化。

“当一个人自我介绍时,他会向上级鞠躬并向上级告别。

” 作为一个男人,老人穿着军装,所以毫不犹豫地告别了上级,大方地出发了。

他的语气似乎充满了胜利。

接下来是全诗中最有趣的描述。

临行前,老人原本……为了避免无尽的悲伤,不辞而别地与老妻告别。

不料刚走了几步,就听见前面老妇人凄厉的哭声。

他唯一的亲人躺在路边哭泣,破烂的外套在寒风中摇曳。

这个突如其来的发现,让老爷子心头一紧。

接下来,展现了一对老夫妇压抑悲伤、相亲相爱、含泪的心理写照。

老人明明知道离生就等于离死,但他却不得不竭尽全力帮助老妻,为她的孤独而哭泣。

当她意识到丈夫已经百分百确定死亡时,她满脸笑意。

他回不来了,但他仍然它呆在原地,无声警告:“以后你要照顾好自己,尽量多吃点!” 结构和人物都很亲切,但却生动地描绘了悲伤、悲伤和难以分离的情景。

正如吴起贤在《杜诗案随笔》中所言:“此行已成告别,又何必呢?但余气尚存,不能淡然,无暇哀悼。

这老处女也知道我永远不会回去了,我知道这一点,但我仍然想用额外的食物来安慰自己,而没有时间去思考自己的寒冷和哀悼自己的死亡。

《再见》和《再见》中的“冷”太感人了。

这是因为,诸如“请多吃点”这样极其常见的对生活的同情和安慰的词语,是在一个非常独特和具体的语境中表达出来的,比如无奈的“切福”和意想不到的“欢”。

并以之字形,层层书写,达到惊心动魄的艺术效果

接下来的六句“土门”,又是详尽的解释,最后,老人坚强了,很快。

放在他面前。

他意识到自己必须摆脱悲惨的气氛,同时安慰老伴说道:“这一次,我们是在保护河阳,图曼的防线依然坚固。

敌人想要渡过可不是一件容易的事。

“黄河兴远港。

” 。

情况与上次艺声失利不同。

就算我死在这里,也还太早了! 人生在世,有别离,有别离。

不管你是年轻还是年老!”宽慰的话语,假装理解的话语,包含着安慰,却无法完全掩饰旧情。

虽然包含着男人内心的感受,包含着矛盾,但却表达了男人的真情实感。

“回首童年,我感叹不已”,这或许能在一定程度上抚慰老妇人的悲伤。

即将告别的老人,不禁想起了自己年轻时的那些平静岁月。

在接下来的六句话中,老人用悲伤、愤怒、慷慨的哭声让谈话变得更加真实。

这些天,整个地方都充满了战争。

山峦尸臭,人们的鲜血沾染了大山大河,我们还敢只顾自己而犹豫不决吗?诚实的毁灭:世界的灾难不仅仅发生在他们身上,但这意味着他们在面对凶恶的敌人时必须更加开放。

与其等死,不如向前奔跑,去奋斗,因为不可能拖延。

诗人通过这些生动概括的文字,塑造了一个中国诗歌史上罕见的正直、开放、爱国的老人形象。

是一次伟大的觉醒,形影不离的局面终将结束。

“当你决定离开你的老妻时,你的肺和肝会突然爆炸。

” 疼痛我感觉到了。

这不是一次普通的告别,而是离开生你养我老的故乡。

对于一个老人来说,与久经磨难、生死相连的亲人哪怕是片刻都无法见面的情况是难以忍受的。

情感的闸门再也无法控制,泪水在人间的深沉悲伤和痛苦中汇聚。

这个结局充满了情感,也蕴含着丰富而深刻的意境。

孤独老人的未来将会如何,留下的孤独老处女是否会陷入绝望,变幻莫测的战局将如何展开和变化,都需要读者去体验、想象和思考。

这首叙事短诗的特点不在于情节的曲折,而在于对人物心理的描写。

诗人通过老人的自责和安慰的独白,重点表现人物复杂的心理状态,时而沉重的悲伤和愤怒,时而包容和不言而喻,而这种不断变化的情感基调决定了人物复杂的心理状态。

。

全诗结构层次严谨,有条不紊,蕴藏着跌宕起伏、令人惊奇的情感。

省)。

杜甫,汉唐时期伟大的现实主义诗人,被世人尊称为“圣贤”,他的诗被称为“诗”。

杜甫与李白合称为“李杜”。

为了区别于另外两位诗人李商隐、杜牧,被称为“小李杜”,杜甫和李白也合称为“大”。

李杜”。

他忧国忧民,人格高尚,一生创作诗歌1400余首,诗艺卓著,在中国古典诗词中享有盛誉,影响广泛。

曾任成都知府。

公元759年至766年,曾居住并被纪念于杜甫草堂。

杜甫

材料蕴含温良之德,一切材料均用于日常生活。据说,长孙厚重,流淌前通,陈瑞城似在此处,咸亨之前泰崩《堂善会第一乐章:净化》

堂善会第一乐章:净化

最美的东西。蕴含温柔之德,万物厚重而流畅。

都说圣心能观物增陈瑞成,而泰国的风景在咸亨之前就已崩塌,叙事抒情,这古老的池塘,无论有多少梨园,总让人难以忍受。

有,无处可逃春天的悲伤,只听见有人的抽泣声。

——宋·韩元吉 “好事将近。

喜变宴文芳。

”

好事即将来临,喜变宴文芳。

旧池头纯绿,听着管弦乐队,无论有多少个果园,杏花始终没有地方可以逃脱春天的悲伤,只有有人哭泣的声音被隔绝。他们精选宋代诗词,展现爱国情怀、抒情诗意,共赏晚霞。

猎人和骑手穿越河流、沙地、山脉和火焰包围着他们。

箭随云落,鹰随月兔飞。

我不知道太阳是否会落山,但我会在享受完夜晚后回家。

——唐代李白《关羽》

关羽

都督炫耀威势,趁夕阳西下。猎人和骑手穿越河流、沙地、山脉和火焰包围着他们。

箭随云落,鹰随月兔飞。

我不知道太阳是否会落山,但我会在享受完夜晚后回家。

说明

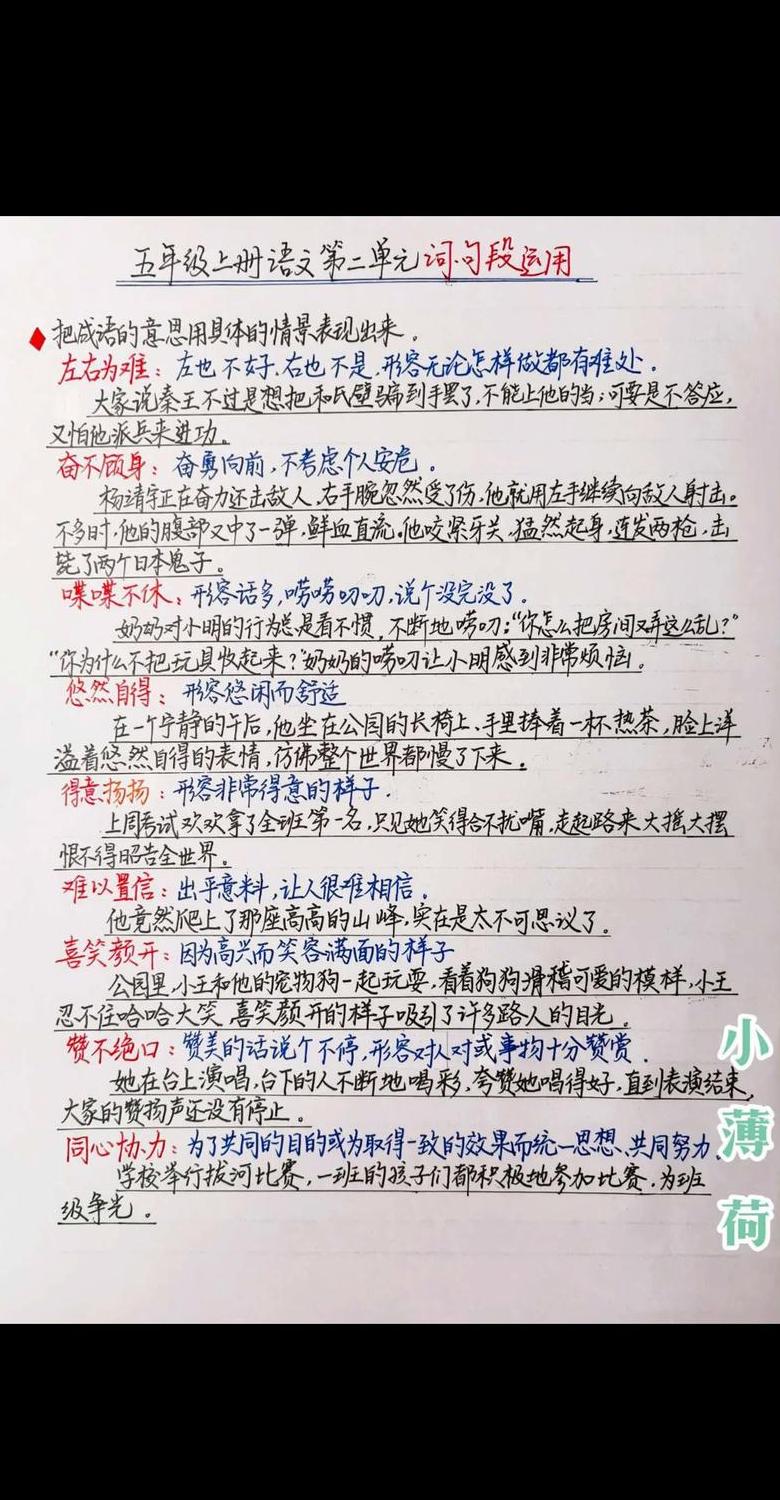

把理所当然、无穷无尽、完好无缺、不计其数、难以置信、同心协力,的意思用具体的情景表现出来?

1. 例子:小明每天都按时完成作业,因为他认为这是他的责任和义务。2、一望无际:眼前的草地一片碧绿,一望无际,仿佛没有尽头。

3. 完好无损:我妈妈刚买的花瓶掉在了地板上。

但保存完好,没有任何损坏。

4、无数:仰望星空,闪烁的星星数不胜数。

5、难以置信:小明突然从垃圾桶里发现了丢失的钥匙,感到难以置信。

6、齐心协力:公司团队每位成员为了同一个目标而努力,积极协作,共同完成一个重要的项目。

“焉用身独完”的出处是哪里

“独行如何完”取自唐代杜甫的《辞旧人》。唐代杜甫的《辞旧人》整首诗,莫斯科地区并不安静,老人也不能平静。

子孙皆战死,我一个人如何完成? 抛弃你的员工并离开,你的同事将会很痛苦。

幸运的是,牙齿还保留着,但骨髓却不见了。

当一个人向官员介绍自己时,他会向老板鞠躬告别。

老妻躺在路边哭泣,年终只剩下一件衣服。

谁知一别死神,寒风再次袭来。

如果我来这里并且有人建议我多吃点,我永远不会回去。

土门的墙很坚固,杏园也很难爬。

叶城的情况有所不同,但即便是死后,也依然广阔。

人生有别离,有别离,又何必选择变老呢? 想起年轻力壮的日子,晚归时我深深地吸了一口气。

所有国家都宣战了,灯塔的光芒照亮了丘陵和山脉。

堆积的尸体散发着草木的气味,河原丹正在流血。

哪里是我敢流连的天国。

离开简陋的家会毁掉你的肺和肝。

作者简介(杜甫) 杜甫(712—770),字子美,号少陵野老,号“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南省巩县人。

(今河南省巩义市)。

唐代伟大的现实主义诗人杜甫被世人尊称为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”。

杜甫与李白合称为“李杜”。

为了区别于另外两位诗人李商隐、杜牧,被称为“小李杜”,杜甫和李白也合称为“大”。

李杜。

” 他关心国家、关心人民,是一个高尚的人。

他的诗歌约有 1,400 首流传至今。

他的诗才出色,在中国古典诗词中备受推崇,影响深远。

他于759年至766年居住在成都,后人纪念他于杜甫草堂。

周边地区战事尚未爆发找到了平静。

我已经老了,却找不到平静。

子孙全都战死沙场,没有必要在战乱中生存。

我扔掉拐杖去奋力拼搏,同行的人也为我哭泣。

庆幸的是,我的牙齿和胃口都完好无损,可惜的是我的身体瘦得像柴火。

那人身穿铠甲,参军参战,却没有办法,只能向上级行礼,不鞠躬。

睡觉的路上,我听到妻子在哭,即使在最冷的冬天,我仍然穿着单薄的裤子和单薄的衣服。

这对贫穷而谦虚的夫妇并没有因为她又饿又冷而为她感到难过,因为他们知道他们将最后一次见面。

现在我已经搬走了,再也回不了家了,但我仍然听到她不断地鼓励我要努力工作,多吃东西。

土门光护城河深,寨高,防守严密,兴源城颇险,难以渡越。

邺城之战以来,情况并没有改变,还有死的时间。

人生有悲欢离合,无论饥寒交迫、老病残残! 想起往事,年少风华,国泰民安的时候,我不禁唏嘘感叹。

全世界人民都处于高度戒备状态,战争的灯塔已布满漫山遍野。

山上尸体堆积如山,一草一木都爬满了鱼,河流和平原都被鲜血染红。

到处战乱,人间何处寻天堂,秦王又怎敢犹豫杀敌? 毅然放弃小屋奔赴前线,天裂地裂,真是让人心碎! 注: ⑴郊区:指首都周边地区。

⑵老挝-老挝:一般信息。

⑶杨云:还在用。

独自生活:独自生活。

完整,完整,活着。

⑷扔掉手杖:扔掉手杖。

⑸骨髓核心:描述肌肉和骨骼的老化。

⑹解州:与铠甲、甲胄、头盔一模一样。

⑺龙仪:问候之礼,不分贵贱,高举双臂自顶向下。

上官:指地方官员。

⑻岁末:岁末。

⑼熟知:即熟悉、深知。

⑽零食:多吃。

⑾土门:即土门口,在今河阳孟县附近,是当时唐军的重要防御据点。

墙:屏障。

⑿兴原:位于今河南省蓟县东南,是当时唐军重要的防御据点。

⒀潜力不同:情况不同。

⒁你如何选择:你如何选择? 段:段雪,思念。

⒂迟归:徘徊。

最后:结束。

⒃北岗峦:山峦起伏。

⒄丹:红色。

流血很多,所以河原被涂成了红色。

⒅潘欢:我不能走。

⒆棚室:小屋。

⒇电车:形容肝脏或肠道被切断的样子。

肺和肝的破坏:描述极度悲伤。

感谢老老毕在平定安史之乱的战争中,唐军在邺城大败后,朝廷为了阻止叛军再次西进,在洛阳到处招兵买马,连老人和妇女都被征召入伍。

未能幸免。

。

《辞老》表达了一位老人晚年参军、与妻子分离的辛酸之情。

诗人一开始就把老人置于“郊外不宁”的时代动荡氛围中,要求他吐露“年老不安”的经历和心境。

他的语气低沉,让人感到悲伤和压抑。

他叹息道:“我的子孙都战死了,我一个老人又何必活下来!”言语中充满了老人深深的悲痛。

战争临近,政府要求他上前线,老人扔下拐杖,怀着忐忑不安的心情离开了家。

“扔棍出去”,一抹犀利的笔触,表明主人公是一位在乱世中懂得正义、懂得如何做的老人。

但他年事已高,体弱多病,与他同行的士兵看到这一幕,不禁感叹不已。

“同僚悲哀”,事态的恶化,更凸显了这位已是暮年老人的悲惨命运。

“幸运的是,牙齿还在,骨髓还在干燥。

” 牙齿完好,说明他仍能应付前线的艰苦生活,表现出即将成为老人的顽强; 被排挤,这让他悲伤又愤怒。

这里语气又起又落,蜿蜒地表现出老人内心复杂的矛盾和变化。

“当一个人自我介绍时,他要向上级鞠躬,然后向上级告别。

” 像个男人一样,自从老人穿上军装后,他就毫不犹豫地告别了上级,大方地上路了。

语气显得很热情。

接下来是全诗中最感人的描写:老人准备离家,想瞒着老妻,不告而别,以挽回无尽的悲伤。

忽然,走了几步,前面就传来一位老妇人的凄厉哭声。

他唯一的亲人哭泣着倒在路上,破烂的运动衫在寒风中颤抖。

这个突如其来的发现,让老者的心一紧。

接下来展开的是一对老夫妇强忍悲痛、相亲相爱的令人心碎的心理描写:老人明明知道生离死别,却不得不挺身而出,为老妻搀扶,为她的孤独哭泣。

。

和无奈。

她哭得很厉害,脸上都沾满了泪水。

她也知道,她丈夫的死率是100%。

他回不去了,但他还在这里无声警告:“当你走到了前面,你要照顾好自己,尽量多吃点。

” 这小小的一段细腻的心理描写,真是大跌眼镜啊! 结构和人物善良又悲伤,断肠又形影不离,情景描绘得惟妙惟肖。

正如吴起贤在《杜十庵随笔》中所说:“此行已成告别之行,何必呢? 不过,气息尚存,我不能无动于衷,所以我没有时间去哀悼自己的死亡,而对方的冷漠也让人心痛。

这老太太也知道我不会回来了,但我还是想多吃点东西安慰自己,没时间去想自己的冷淡。

之所以会这样令人感动的是,诗人在“送别”和“送别”两个词中,分别放置了“受寒”、“多要食物”等生活中极其常见的同情和安慰之词,“我一去不复返了”。

”是在一个非常不寻常和具体的背景下表达的。

无奈的“切赋”和意外的“浣温”结合在一起,层层翻倒,写成锯齿形,达到了令人叹为观止的艺术效果。

《秋明》接下来的六句话因大量的解释而变得生动活泼。

毕竟,老者实力很强,他很快就意识到,自己需要逃离眼前可怕的气息。

他必须要顾全大局,更加要安慰老伴。

他似乎在安慰自己:“这次我们镇守河阳,秋明的防线还是很坚固的。

敌人想渡河可不容易。

黄河上的兴源渡口。

” 情况与之前邺城之战不同。

就算死在这里,也还早啊! 人生总有离别与别离,无论年轻还是年老!” 这些释然的话语,假装明白,虽然有鼓励的意思,但并不能完全掩盖旧事。

一个人的内心体验。

含有矛盾,但也讲述了乱世的真实经历,多少能缓解老妻的悲痛。

“忆少年时,回首叹息。

” 眼看着他们就要分别,老人不禁想起了自己年轻时度过的那些平静的日子,不禁一阵叹息。

说到这里,我的情绪稍微停顿了一下,为之后新一波的事件铺平了道路。

在接下来的六句《万国》中,老人将话题更加贴近现实,发出悲伤、愤怒、慷慨的呼喊:“睁开眼睛看看! 现在的世界充满了战斗,充满了灯塔之光。

” 整个山丘都在燃烧; 尸体散落在草丛和树木中。

人血的恶臭沾染了大山大河。

我们哪里敢只为自己着想,还在那里犹豫不决? 有两个含义。

首先,它揭示了当时现实而广阔的生活图景。

这是断山断壁的真实写照河流和人民的荒凉。

他对老伴说:“世间的灾难,不仅仅发生在他们两个人身上。

这意味着他们应该更加开放。

” 其中之一就是脸,他们不能再在如此凶猛的敌人中间徘徊了。

他们不再只是坐等被杀,而是可以冲上前去战斗。

诗人用这些生动概括的词语,塑造了一个中国诗歌史上罕见的诚实、开放、爱国的老人形象。

从诗歌的发展来看,这是一次伟大的觉醒,难以摆脱的局面终将结束。

“离开一个简陋的家会毁掉你的肺和肝。

” 当他决定告别老伴时,老人突然感觉五脏六腑疼痛难忍,仿佛要炸裂。

这不是一次普通的告别,而是离开我出生、长大、长大的家乡。

早已同甘共苦、生死紧密相连的亲人,转眼间再也无法相见。

这种情况对于老人来说是难以忍受的。

情绪再也无法控制,泪水聚集在人间的深切悲伤和痛苦中。

这个结局充满情感,却蕴含着丰富而深刻的意境:孤独老人的命运将会如何,留下的孤独老妻是否会陷入绝望,变幻莫测的军情又将如何发展变化? 这一切……都将留给读者去体验、想象和思考。

这首叙事短诗的特点不在于情节的曲折,而在于人物的心理刻画。

诗人在展开描写时,采用了老年自怨、安慰或自慰的独白语气,着重表现人物复杂的心理状态,时而艰难悲凉,时而宽广不言而喻; 这种变化的情感基调定义了整首诗。

严格的组织中的结构层次充满了跌宕起伏和美妙的情感。

杜甫比其他诗人的优越之处就在于,无论是叙事还是抒情,他都能取材于生活,直入人心,剖析细节,探究本质,准确而富有表现力地表达那个时代的生活。

它生动地通过个体的普遍反思,正确概括了包括诗人本人在内的劳动人民无尽的辛酸和不幸。

他的诗获得“诗歌史”的美誉绝非偶然。

《老老灯》的创作背景 这首诗是唐肃宗乾元二年(759年)三月所作。

乾元元年(758年)冬,郭子仪收复长安、洛阳。

随即,他与李光弼、王希礼等九泽度使乘胜,率领大军二十万大军发起进攻。

在邺城(即相州,府所在地今河南安阳)安庆修的叛军被包围,形势十分喜人。

然而,平庸的唐肃宗并不信任郭子仪、李光弼等领导人。

军队没有统帅,只派宦官鱼朝恩观察军容,安慰军队,处理军队。

结果,军队不团结,同时粮食短缺,士气低落。

两军相持,直到第二年春天,史思明的援军到来,唐军大败。

在叶城。

郭子仪逃离东都洛阳,其余节度使逃回岗位。

庆绪和史思明差点再次占领洛阳。

幸亏郭子仪率领朔方军拆毁了河阳桥,阻止了安史军南下。

为了扭转危机,急需补充兵力,于是在洛阳以西、潼关以东地区,年轻人被强行俘虏,甚至连老年男女也被迫服役。

这首诗就是在这样的历史背景下创作的。